「セッション」という名目で参加者を募りその場での演奏を楽しむということは、昔に比べて増えているように思います。アマチュアプレイヤーが増え、スタジオやライブハウスだけでなく、カフェなどで音響設備がある場所なども増え、また昔と違ってSNSなどで、開催告知やメンバーの募集、打ち合わせなどがネット上で手軽に行えるようになり、あちこちで「セッション」が開催されるようになりました。

「セッション」と言っても内容は様々で、ジャズの元祖セッションというべきジャムセッションから、最近ではアニソンや歌謡曲セッションというものもあります。後者の方は、セッションというより「合奏」に近いと思いますが、その場限りで一緒に演奏するという面は同じです。

私自身ががセッションを管理していたこともあるし、セッションを運営していた友人と運営の課題などを話し合ったこともあり、また友人に誘われてまったく知らないセッションに参加したりした経験から、あくまで個人的な視点ですが「セッション」の楽しみ方や課題などを考察してみたいと思います。

ロックにおけるセッションとは

セッションと言ってもジャズ系と非ジャズ系では少し趣が異なると思いますので、ロックギターという視点から非ジャズ系(R&Bやソウルファンクも含めて)のセッションに絞って楽しみ方を考察してみたいと思います。

言葉の厳密な意味ではなく、元々の概念としてのセッションは即興演奏を楽しむものだと思います。そういう面でジャズの分野だと思いますが、その中でも「ジャムセッション」と「スタンダード曲のセッション」に分かれるのではないでしょうか。

前者は、ブルースや適当なコードを決めて自由にやるいわゆるジャムですね。これは、ある程度経験がないと展開についていけない場合があるでしょう。後者はいわゆるジャズのスタンダード曲と言われる曲をその場で集まって演奏するわけです。そのためには、まず曲とコード進行を知っていなければなりません。そのためにジャズには「Real Book」と言ってよく演奏される曲の譜面集があったりします。

また、ジャズの場合、リズムは基本的にスイングビートかラテン系のリズムです。そういうジャズとしての型みたいなものがあります。

ロックという音楽も始まりはブルースだったので、いわゆる「ジャムセッション」が主流だったのではないでしょうか。

ブルースというのは、12小節の中で自由にアドリブができるし、型としてコード進行が決まっているのでキイが変わってもすぐに演奏できます。それに型が決まっているので、それさえ知っていれば誰でも参加できます。その障壁の低さが、セッション向きで、だからセッションと言えば、今でもとりあえずブルースをやろうという話になります。

ロック系の場合、リズムは言って見れば非ジャズのリズムです。8ビート、16ビート、エスニックなど。

ジャズのリズムが、トップシンバルとハイハットで作られるのに対し、ロック系では、バスドラとスネアでビートがつくられます。こういった型は、もちろん基本なので例外もあるでしょうが、型を知っていることも楽しむ上では必要かも知れません。

セッションを楽しむには

「セッションを楽しむには」というのは、逆にどんなことがあるとセッションを楽しめないかを考えると良いかも知れません。

1.演奏技術を磨く

セッションというのは、基本的には一発勝負なので、自分で演奏を管理しながら即応していくということが必要です。一般的な初心者初級者(この定義も難しいですが)では、なかなか難しいのではないでしょうか。特に他人の音を聞くことができないとセッションにならないので、コードを追いかけているので精一杯と言う状態では、本人も楽しめるという状況ではありませんし、メンバーも音の会話ができないので本質的なセッションの楽しさを共有できません。そういう視点で見ると、演奏者の技術が一定のレベル以上で揃っているとそのセッションは楽しくなるのではないでしょうか。逆も然りです。まずは、技術を磨くことが重要です。また、セッションに参加できる技術を持っている方というのは、日々技術の向上にも熱心な方だったりします。

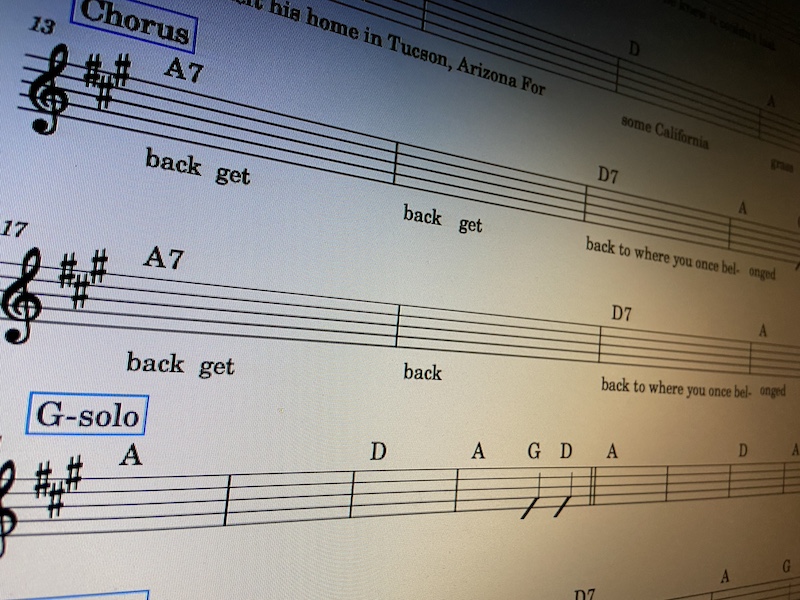

2.曲を把握していく

あらかじめおよその曲が分かっている場合は、初見でバリバリ弾ける人は別にして、曲を把握していくことは楽しむ上で重要だと思います。演奏技術があっても、曲を把握していないと迷子になったり、譜面を追いかけるので精一杯になってしまったりします。曲をやっているのに、曲の記憶があやふやで、グダグダになってしまうと楽しくありません。

3.普段から引き出しを増やす

これはセッションに限ったことではありませんが、特に即興演奏の多いセッションでは、どれだけ引き出しを持っているかが楽しめる重要な要素でもあります。「引き出しを持っている」というのは、フレーズやアプローチを知っているというだけではなく、実際にそれを使える状態でなければ、即興で実行することは難しいです。やはり普段からの練習ですね。引き出しの中身をいろいろ試すというのもセッションの大きな楽しみだと思います。

4.一度観客として見にいく

先にも書いていますが、一度見にいってみるというのは、そのセッションの方針や作法、曲などを知る上でとても大切です。セッションによって方針やレベル、傾向などが異なりますので、いきなり参加すると戸惑うことがあります。一度見にいくと自分が楽しめそうかどうかが分かります。そのセッションを把握した上で参加すると、あらかじめ楽しみ方を想定した上で参加できますしね。

学生の頃に、スタジオや下宿でコード進行だけ決めて適当に始めるジャムセッションが非常に楽しかった思い出がありますが、社会人になると、そういうセッションをできる機会が少なくなりました。それにはやはり、公に行う場合、参加者のマインドや技術が揃わないと言う事情があるのではないかと推察しています。なので某かの曲をやることでそれがひとつの枠組みになるという感じですね。それはそれで楽しさはあるのですが、ジャムの楽しさはまた別のものだと思います。

セッションに参加したことのない方は、一度参加してみると新しい楽しみが見つかるかも知れません。参考になれば幸いです。